mardi, 25 novembre 2014

Manoel de Oliveira (1908-)

« L'artiste marche vers la vérité, mais il regarde la fiction, c'est-à-dire ce qu'il imagine.»

14:45 Publié dans Paroles ouvertes (citations I) | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 octobre 2014

Ilona dans la forêt, bande annonce

StrangeClouds et La Toupie ont le plaisir de partager avec vous le tout nouveau trailer d'Ilona dans la forêt:

09:59 | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 17 août 2014

dada studio & le renard par la queue éditions vous invitent à :

composer avec les friches

samedi 27 septembre à Lausanne

10h à 13h : atelier d’écriture animé par Josiane Bataillard. participation 10 CHF.

20h : Josiane Bataillard et Ferenc Rákóczy lisent et tissent ensemble les textes suivants:

- Charles-Albert Cingria, Impressions d'un passant à Lausanne

- Jean-Christophe Bailly, La Phrase urbaine

- Claude Eveno, Des friches urbaines

- Christophe Père, Compétition au sommet pour avoir droit de cité

- Hanns Zischler, Taxidermie des ruines

dada studio, rue Etraz 9, 1003 Lausanne. entrée libre.

qui est qui?

Charles-Albert Cingria: voyageur infatigable, chroniqueur merveilleux et d'une prolixité jamais prise en défaut, ses oeuvres complètes sont en réédition à L'Age d'Homme.

Claude Eveno : écrivain, urbaniste, il enseigne à l'ENSNP (Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois) et est directeur des études à l'ENSCI (Ecole nationale supérieure de la création industrielle).

Jean-Christophe Bailly : essayiste, écrivain et dramaturge, il enseigne à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois; il dirige la publication Les Cahiers de l’École de Blois.

Christophe Père : paysagiste, promotion 2000 de l'ENSNP.

Kyohei Sakaguchi : jeune architecte japonais, il a publié en 2004 Zéro yen Houses.

Hanns Zischler : acteur et écrivain, il vit à Berlin (Visas d'un jour, chez Christian Bourgois et Berlin est trop grand pour Berlin, chez Mille et une nuits).

10:27 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 19 juillet 2014

Un malade en forêt, de Louis-René des Forêts

Quand je parle avec des confrères médecins de ce qu'ils font pour se ressourcer, j'entends la plupart du temps que leur préférence va à la musique et au sport, mais bien souvent aussi à la littérature ou au cinéma – peut-être parce que l'un comme l'autre permettent une identification différente au vécu de leurs patients. À travers la fiction, il nous est possible de nous projeter dans mille autres existences que la nôtre, en nous glissant impunément dans la peau de tel ou tel personnage qui en devient si présent que c’est presque comme si nous le côtoyions dans la réalité. Loin des modes de transmission classiques du savoir, cette voie oblique offre un enrichissement incomparable au médecin. Et sans doute la lecture d’un bon roman m’a-t-elle plus d’une fois sauvé d’un excès de dureté pendant le temps de la consultation.

Quand je parle avec des confrères médecins de ce qu'ils font pour se ressourcer, j'entends la plupart du temps que leur préférence va à la musique et au sport, mais bien souvent aussi à la littérature ou au cinéma – peut-être parce que l'un comme l'autre permettent une identification différente au vécu de leurs patients. À travers la fiction, il nous est possible de nous projeter dans mille autres existences que la nôtre, en nous glissant impunément dans la peau de tel ou tel personnage qui en devient si présent que c’est presque comme si nous le côtoyions dans la réalité. Loin des modes de transmission classiques du savoir, cette voie oblique offre un enrichissement incomparable au médecin. Et sans doute la lecture d’un bon roman m’a-t-elle plus d’une fois sauvé d’un excès de dureté pendant le temps de la consultation.

Parmi les nombreux ouvrages qui m’ont ainsi accompagné, je place très haut Un malade en forêt, transposition d’un épisode vécu par l’auteur lui-même. Louis-René des Forêts est sans doute un écrivain atypique, lui qui prétend avoir comme projet d’essayer de « formuler ce qui est ineffable, d’ordonner ce qui est irrémédiablement chaotique ». Ce petit livre, situé à la fin de la Seconde Guerre, raconte donc à la première personne un épisode de la vie de Louis, un résistant français ayant à charge d’administrer en pleine zone occupée un camp clandestin d’aviateurs alliés et de prisonniers évadés. Louis s’attache à Rudy, un indigène d’Afrique du Sud qui a participé à la guerre de Libye jusqu’à ce que les Allemands l’aient fait prisonnier et expédié dans un camp de Silésie. Malgré le teint suspect de sa peau, le jeune Rudy est parvenu à s’échapper de ce camp, à traverser la moitié de l’Allemagne pour finir dans cette clairière où il végète désormais en compagnie d’une centaine d’autres soldats américains ou anglais en attente de franchir sans encombres les lignes dans l’autre sens.

La première partie du récit nous montre les riches heures de la vie en plein air, le campement, les problèmes d’approvisionnement, les conditions de vie spartiates, les disputes entre les hommes, et bien sûr les soucis de Louis concernant la sécurité de tout ce petit monde : les Allemands rôdent partout, ils fouillent régulièrement les bois, et il faut sans cesse redoubler d’ingéniosité pour leur échapper.

Malheureusement, tout bascule quand Rudy commence à développer les premiers symptômes d’une appendicite aiguë. On suit avec angoisse le mal qui empire, le jeune Noir souffrant tellement qu’il ne peut s’empêcher de geindre, malgré une gêne manifeste d’étaler ainsi sa souffrance au grand jour. Faut-il faire appel à un médecin ? Faire se déplacer un praticien au chevet du malade ne risque-t-il pas de mettre en danger l’ensemble des soldats cachés dans la forêt ? Après mille tergiversations, on finit par opter pour cette prise de risque. Pour compliquer l’affaire, on ne trouve dans la région qu’un « sale toubib », connu pour avoir collaboré avec l’ennemi. Contre toute attente, ce dernier accepte de soigner l’Africain, probablement parce que la fin de la guerre approche et qu’il espère ainsi s’acheter une bonne conduite.

Les résistants l’acheminent jusqu’au malade dont le visage – sali de traînées grisâtres – conserve le calme d’un masque sculpté. Le verdict tombe aussitôt : il faut opérer. Et donc, rejoindre d’urgence un hôpital. S’ensuit une saga rocambolesque, le médecin emmenant dans sa voiture Rudy et Louis par monts et par vaux, jusqu’à ce que le convoi finisse par buter sur un barrage allemand. Moment insoutenable du contrôle des papiers : on fait sortir la civière du véhicule, l’officier nazi se penche sur l’alité et recule, effaré.

Le livre se clôt sur un rire, le rire dément et inextinguible du médecin qui ne peut que constater le décès de Rudy, ce qui est totalement absurde au vu des risques insensés qu’ils sont tous en train d’encourir à trimballer ainsi un cadavre sous le nez des Allemands.

Un malade en forêt permet, je crois, de mieux comprendre les aspects psychologiques de l’urgence, ce processus effréné qui nous met devant « ce qui est irrémédiablement chaotique ». Il n’y a pas d’autre choix alors que d’agir, de se lancer dans ce que le devoir vous impose, envers et contre tout. Quitte à y laisser à chaque fois un peu de sa peau.

23:04 Publié dans Romans de médecins | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 mai 2014

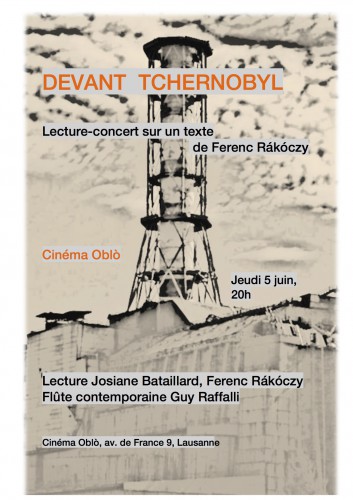

Devant Tchernobyl, lecture-concert le jeudi 5 juin

DEVANT TCHERNOBYL

Lecture-concert de Ferenc Rákóczy, Josiane Bataillard, Guy Raffalli.

Josiane Bataillard lit avec Ferenc Rákóczy le journal poétique d'un voyage que ce dernier a fait au milieu des années 2000 à Tchernobyl, ainsi que des poèmes sur le sujet. Ces textes, tirés de son livre Eoliennes (2006), parlent du danger invisible qui rôde partout, de la difficulté à prendre en compte la radioactivité et surtout de l'incapacité à donner sens à un événement aussi monstrueux. La catastrophe de Tchernobyl apparaît alors non seulement comme un désastre ponctuel, mais tient lieu de métaphore pour une destruction plus universelle par l'homme de son environnement. Les lectures seront ponctuées par la flûte contemporaine de Guy Raffalli qui interprètera trois pièces de Pierre Octave Ferroud, compositeur français, ainsi que quatre pièces de Jindrich Feld, compositeur tchèque, qui sont comme des interludes, soit méditatifs, soit virevoltants, écrits dans les harmonies modales chères à Bartok...

Josiane Bataillard a été professeur de lettres à l'Education nationale et journaliste free-lance pour la rubrique culturelle de différents journaux. A la retraite, elle partage son temps entre des lectures et des animations d'ateliers d'écriture, tout en tenant une chronique au journal du festival Entrevues à Belfort. Elle vient de publier Le Tricot d'Anna aux Editions du goudron et des plumes.

Ferenc Rákóczy est poète et réalisateur. Ses livres sont presque tous publiés aux Editions L'Âge d'Homme. En tant que psychiatre et écrivain engagé depuis de longues années dans l'écologie, il s'intéresse tout particulièrement aux répercussions des grands bouleversements environnementaux sur notre vie psychique.

Guy Raffalli, flûtiste, est surtout présent sur la scène musicale franco-suisse. Lauréat du concours des jeunes solistes du Conservatoire de Lausanne, il a joué avec divers orchestres ad hoc et avec l’orchestre du Conservatoire de Lausanne. Sa discographie comporte des pièces du répertoire classique et contemporain, comme Sveinsson, Jolivet ou Fukushima.

00:17 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 mai 2014

"Comme un galet qui déborde", Private P'Arts /Aterliers d'artistes, le 23 mai à Montreux

À l'occasion de la manifestation de Private P'Arts / Ateliers d'artistes, Christophe et Valérie Pittet ont le plaisir d'accueillir plusieurs artistes romands dans leurs ateliers d'artistes pour aborder le thème "Art et marginalité".

J'y lirai un de mes derniers poèmes en prose avec Nicolas Bertholet, qui improvise à la guitare des séquences injectées dans un boucleur pour obtenir des plages sonores à la fois organiques et extrêmement hypnotiques.

Entre lecture et performance, Comme un galet qui déborde traite du problème de l'opacité et de la transparence, ainsi que de la lutte continuelle de ces deux principes dans la constitution de l'être. Cette thématique est peu à peu élargie pour explorer différents champs de la conscience, que ce soit sur le plan psychologique, moral, voire même métaphysique.

COMME UN GALET QUI DEBORDE, le vendredi 23 mai à 20h00 dans le cadre de l'Espace "Le Temps d'une empreinte" au Caveau de la rue du Centre 23, à Montreux.

Entrée libre.

Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux!

23:49 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 01 avril 2014

Ilona dans la forêt

lona dans la forêt, notre premier court métrage de 26 min produit par StrangeClouds, bientôt en festival - la fin et le début d'une belle aventure!

Plus d'informations sur le site de StrangeClouds.

Ou sur la base de donnée de Swiss Films.

08:05 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : ilona dans la forêt, film, court métrage, ferenc rakoczy

mercredi, 01 janvier 2014

Comme un galet qui déborde

Performance avec Nicolas Bertholet au Cinéma Oblò, avenue de France 9, Lausanne. Samedi 11 janvier à 20h.

Sur un poème en prose de Ferenc Rákóczy lu par l'auteur lui-même, le peintre Nicolas Bertholet improvise des séquences à la guitare qu'il injecte dans un boucleur pour obtenir des plages sonores à la fois organiques et extrêmement hypnotiques.

Comme un galet qui déborde traite du problème de l'opacité et de la transparence, ainsi que de la lutte continuelle de ces deux principes dans la constitution de l'être. Cette thématique est peu à peu élargie pour explorer différents champs de la conscience, que ce soit sur le plan psychologique, moral, voire même métaphysique.

11:21 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 20 novembre 2013

Le train dans la malle

Cet automne, comme je passais une semaine chez mes vieux parents, ma mère me fit remarquer qu’il y avait toujours cette malle au grenier, qui m’appartenait plus ou moins, et qu’elle me priait de débarrasser pendant les vacances. Depuis quelque temps, disait-elle, secondée par mon père qui résistait pourtant de toutes ses forces, elle avait commencé à mettre de l’ordre dans la maison.

Les journées qui suivirent, je tournai autour de la porte du grenier attenant à ma chambre d’enfant. C’était une porte en bois blanc qui obligeait à se courber profondément pour accéder à la soupente tellement elle était basse. Impossible de pousser ce loquet. Je trouvais toutes sortes de dérivatifs : le jardin, les amis qu’il fallait visiter de toute urgence, le défilé incessant des cousins qui ont tant compté dans ma jeunesse et que je revois toujours avec plaisir.

Je fuyais, mais ce que je fuyais, je ne le savais pas.

Ma mère revenait à la charge, c’en devenait inconvenant. N’en pouvant plus, je cédai.

Lorsque la porte s’ouvrit, il me fallut plusieurs minutes pour m’habituer à la pénombre du grenier qui me parut du coup beaucoup plus étroit que ce que j’avais gardé en mémoire. Je fis un pas, puis un autre, m’arrêtai à un endroit où le plancher craquait vraiment très sinistrement. Il me semblait baigner dans la chaude atmosphère d’une serre. Une chauve-souris me frôla de son aile vive ; comme j’aurais aimé lui ressembler, si légère, saisissant des oscillations invisibles, prévoyant les remous d’air à la façon d’un sismographe inconscient !

Le coffre était bien là où je l’avais imaginé, tout au fond, coincé sous les poutres qui descendaient jusqu’au sol.

Lorsque je soulevai le couvercle, je ne vis rien d’abord, tant la poussière volait autour de moi, s’élevant en tourbillons mordorés vers le puits de lumière formé par l’œil-de-bœuf.

Je plongeai mes mains au fond de l’espace noir, mais elles ne rencontraient que des cahiers moisis, des monceaux de papier poisseux qui s’effritaient quand j’essayais de les extraire de ce tas humide et légèrement dégoûtant. Je croyais aller à la rencontre de mes souvenirs, je ne trouvais que pourriture, décomposition.

Soudain, mes doigts butèrent sur quelque chose de dur. Non, je ne me trompais pas. Un angle, un arrondi, des crochets. C’était bien lui... Je le ramenai délicatement à moi, le soulevant par un bout, à la verticale. Il résistait, c’était comme s’il avait voulu rester là où je l’avais oublié pendant tant d’années.

Mon train. Mon bon vieux train.

Un de ces trains en bois, à la peinture si écaillée qu’elle commença à s’effriter lorsque je l’enserrai pour bien maintenir les wagons accrochés les uns aux autres.

Le train de mes rêves.

Aux alentours de mes cinq, six ans, je faisais un rêve récurrent et tenace qui me remplissait de terreur.

Voilà ce dont il s’agissait.

Je marche à travers une campagne désertique, au bout de laquelle, invariablement, se dresse un pont qui enjambe une vallée sombre. Ce pont, pourtant relativement modeste, comporte deux tabliers accolés: chacun d’eux est composé d’une épaisse dalle supportée par des poutres en acier liées entre elles par des entretoises perpendiculaires. Je le traverse sans me retourner, je chemine prudemment entre les treillis de protection qui bordent – des deux côtés – les voies électrifiées.

Je l’entends, il y a, quelque part, perdu dans un segment d’espace-temps indéfini, un train qui roule, qui roule, roule de plus en plus vite, s’approchant dans un fracas indescriptible. À mesure que j’avance, le danger prend forme et la peur me colle au ventre, éclate comme un abcès, déborde. Je supporte vaillamment cette sensation affreuse parce que je suis seul et que cela rend la chose moins pénible. La solitude a ses avantages, après tout…

Et soudain, le train est là.

Il me fonce dessus.

En toute logique, je m’anéantis – je m’anéantis et revis aussitôt.

Un blanc. Et je me réveille en sueur.

Je me lève, je descends à la cuisine, mange un morceau de pain. J’essaie de reprendre pied dans une nouvelle journée.

C’est ainsi que je vis jour après jour, revivant et m’anéantissant dans des cycles sans fin, comme si tout pouvait arriver, à n’importe quel moment.

Maintenant, ce sont bien entendu d’autres trains qui foncent sur les voies de ma vie (qui n’est jamais rectiligne comme dans le rêve!), et je n’y prends pas toujours garde. Maintenant, j’ai parsemé les gares de malles qui contiennent toutes sortes de jouets plus ou moins dangereux, plus ou moins inoffensifs et bienfaisants. Mais qu’importe!

Le soir même, j’ôtai la poussière incrustée dans le vieux bois et le nettoyai avec un chiffon humide. Je redressai encore une vis rouillée qui sortait du ventre de la locomotive. Mon père m’observait d’un air dubitatif – il se trouvait très loin déjà, embarqué dans des rêveries autrement plus mélancoliques. Je n’avais pas fini qu'il dormait dans son fauteuil.

Puis, j’empaquetai le tout, précieusement.

Notre humanité brille dans l’enfance qui seule la sauve des excédents de réalité qui nous blessent sans qu’il soit toujours possible pourtant d’échapper à ce laminoir.

Sur la banquette du compartiment qui me ramenait chez moi, je posai le sac qui contenait le vieux train. Sous le regard vaguement amusé de mes voisins, je le pris sur les genoux, comme on berce un enfant convalescent.

À mon retour, je l’offrirais à mes deux fillettes.

J’imaginais déjà leur joie, j’entendais les mille et une histoires qui sortiraient de leur imagination, s’enroulant comme des guirlandes colorées autour de ma nostalgie.

Par avance, je savourais cet instant.

12:09 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 13 octobre 2013

Le secret d'une vie

Le jour de la mort de mon oncle, on apposa des scellés sur sa porte. Je me souviens avoir tourné longuement autour des bandes jaunes, hésitant à les arracher. Ce n’est que cinq semaines plus tard que nous eûmes le droit d’entrer dans le petit appartement humide qui nous parut dans un état de décrépitude évoquant un monde en ruine. Il avait été médecin de famille pendant trente-cinq ans, et nul souci de retraite ne l’avait jamais effleuré. Son logis était pauvre et triste. Le cœur serré, je l’imaginai vivotant là-dedans, se confectionnant pour finir le dernier cocktail, celui qui nous emporte dans l’ivresse du renoncement. Il en parlait quelquefois comme de l’« ultime tremblement de terre, celui qui fait trembler même le plus fort d’entre nous ».

On fit l’inventaire de ses biens : un lit, une table, trois rechanges de linge, des vêtements ordinaires, un jeu de cannes à pêche, des ustensiles de ménage et surtout, des centaines de livres entreposés du sol au plafond sur plusieurs rangées.

On découvrit également, dans un carton qui gondolait en tous sens, des piles de feuilles couvertes de son écriture: son roman, composé dans le plus grand secret.

Pour ce que j’en compris, cette chronique touffue évoquait la vie d’un certain Thomas, alpiniste, campé comme d’une légende vivante que son auteur faisait se mouvoir dans un décor de carte postale. J’identifiai certains personnages (ils avaient beaucoup de traits communs avec mes proches), reconstituai certaines situations de sa propre biographie, pris du plaisir à suivre l’intrigue (convenablement embrouillée) et me perdis au milieu d’un passage évoquant des chutes de pierres au beau milieu d’une ascension particulièrement périlleuse.

Manifestement, il avait pris un plaisir énorme à coucher tout cela sur le papier, donnant vie à tous ces personnages comme s'il les avait assidûment fréquentés au quotidien. Chacun de nous est une foule. C’est ainsi qu’on abrite mille figures différentes, qui cohabitent en nous de façon harmonieuse ou chaotique et se révèlent en fonction des lieux, des moments et des personnes auprès desquelles on se trouve.

Toute la fin de son histoire se perdait en une digression interminable: sur l'amour, l'idéalisme, sur notre place dans le monde, sur l'action de l'homme dans ce monde. J'étais jeune, la culture me manquait pour saisir de manière exhaustive les idées maîtresses du texte.

J'imaginais mon oncle en train d’écrire à sa petite table après de dures journées, et cela me plongeait dans des abîmes de perplexité. Je réalisais que j'avais pour ainsi dire fréquenté un inconnu.

Mon oncle, pendant des années, dans son cabinet de campagne, s’était dévoué corps et âme (expression des plus appropriées au demeurant !) aux autres, subissant mille pressions pour renoncer aux dimensions de sa personnalité qui n’entraient pas en jeu dans sa vocation. Souvent, et avec humour, il avait évoqué son sentiment d'être « dévoré par son prochain comme une mie de pain ». À l’automne de sa vie, il s’était consacré à son jardin, faisant pousser des tomates, des haricots verts, des concombres qu’il distribuait dans le voisinage. Il avait creusé un étang, s’était mis à l’élevage des carpes, et quelquefois des chevreuils y venaient boire...

Je suppose donc qu’il devait écrire la nuit, dans ces moments interstitiels qui confèrent une capacité effective à mobiliser quelque chose de profond parce que la veille on était dans la mêlée. Et je m’en voulais d’une certaine façon : peut-être avions-nous sciemment ignoré la part la plus importante de son existence, celle qui avait le plus compté à ses yeux, parce que cela me se mariait guère avec l'image que nous avions de lui ? Il était cet homme modeste, souriant, que j’avais si souvent vu rouler sa cigarette entre ses doigts. Cet homme jovial, un peu lisse, dont personne n'eût soupçonné autre chose que son action auprès de ses malades, qui l'adoraient et parlaient de lui comme du meilleur des médecins.

Qu’est-ce qui nous avait échappé? Je me mettais à regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Sans doute aurais-je beaucoup appris à son contact. Les occasions n'avaient pas manqué, mais j'avais préféré me tourner vers des jeux plus ordinaires.

Tant qu’on est tout près, on ne peut voir la taille véritable d’un homme, parce qu’il n’est pas encore lui-même. Il est en devenir.

Ainsi donc, on ne peut pas mesurer la taille des êtres encore vivants, leur dimension. Et ce n'est pas seulement un effet d'optique comme on serait enclin à le croire. Cela vient après, quand le vivant est devenu trace, empreinte. Alors, oui…

Alors, on se rend compte que ce tremblement en nous ira aussi loin qu’un tremblement de terre, et fera autant de dégâts. C’est comme si on s’éveillait d’un trop long sommeil, on regarde autour de soi, effaré.

Mais... trop tard.

09:23 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (5)

vendredi, 07 juin 2013

Blogème XCVI

On croit que la poésie est faite d'images et de mots, alors qu’elle est surtout chiffre mystérieux, désir incompris, mémoire profonde d’une enfance traversée en rêve.

21:35 Publié dans Blogèmes | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 15 mai 2013

Dernier rendez-vous

À sept heures tapantes, comme convenu, la camionnette a débouché du chemin creux. Mordant sur le talus, elle a cahoté en zigzaguant jusqu’à la rivière bordée de neige grise. À cet endroit, elle s’écoule en un labyrinthe de méandres capricieux entre les bosquets et les pierres, de sorte que l’on ne sait jamais de quel côté elle va pencher.

Une portière a claqué dans l’air cristallin.

À présent, la tête de mon oncle apparaissait entre les branchages couverts de givre. Elle disparut derrière une touffe de roseaux pour ressurgir quelques instants plus tard contre le buvard du ciel. On le repérait de loin, avec ses cuissardes de caoutchouc, son gilet de pêche passé sur une chemise de soie bariolée, son chapeau en tweed, version à visières dotée de surcroît d’une paire de protège-oreilles mickeymousiens flottant derrière lui comme des pattes de grizzli agacées par la bise.

Il toussa en arrivant près de moi, ce n’était pas une toux à proprement parler, mais plutôt une espèce de surrection de tout son être, quelque chose d’indicible qui se nouait dans ses profondeurs pour crever à la surface.

– J’ai été obligé de prendre par le bas, expliqua-t-il brièvement, s’appuyant à un robinier à moitié gelé pour reprendre sa respiration.

Il se savait condamné : les médecins, pour une fois, n’avaient laissé planer aucun doute. D’ailleurs, la douleur parlait d’elle-même. Il avait à plusieurs reprises refusé de voir le prêtre, considérant paradoxalement que la religion était une coquetterie incompatible avec son état. Pourtant, lui qui se contentait jusque-là de magazines et des journaux gratis avait commencé à réapprendre les poèmes de son enfance. Il se les repassait dans sa tête, et cela le distrayait des pièges de la mort.

Quelques jours auparavant, il m’avait raconté un rêve au cours duquel il se voyait faire l’ouverture de la pêche avec moi. C’était un rêve étrange, dit-il. D’autant plus étrange que depuis l’annonce de la maladie, il ne rêvait plus, ne gardant du sommeil que cette vague lueur qui rappelle l’encre des nuits sans étoiles. Voilà ce dont il se souvenait : Au bord d’un ponton mangé de lichen et de mousse était amarrée une vieille barque. Malgré qu'elle prenait l’eau de partout, nous étions montés à bord, manquant chavirer. Après avoir vainement cherché à la vider à l’aide d’un seau troué, nous l'avions détachée, la regardant s’éloigner pesamment dans la brume matinale. Puis nous nous étions empoignés par le revers de nos vestes, mais il n’était pas clair si c’était une lutte ou une accolade – quelque chose de réconfortant, tint-il à préciser. Un peu plus tard, nous étions tombés sur un écriteau qui annonçait péremptoirement : « Pêche interdite aux plus de quatre-vingt-huit ans ». Cela l’avait réconforté.

Je le questionnai encore sur la façon dont tout cela s’était terminé.

– Je n’en sais rien, figure-toi… Et même ce que j’ai pu entrevoir… est-ce le songe d’un dormeur ou un rêve éveillé ? Qu’importe, puisque rêver c’est encore vivre. Une même vie m’anime et pourtant je ne la possède pas. Elle est ma conscience, elle passe ainsi que l’eau dans les porosités d’un galet, y demeure quelques instants, puis s’enfuit ailleurs.

C’était beaucoup de mots pour un taiseux.

Il se laissa choir sur un tabouret pliable et commença à s’affairer en silence, sortant un à un les hamçons de sa boîte à leurres. Au bout d’un temps qui me parut, à moi, infini, il brandit un bocal de vers fraîchement exhumés de son jardin. Les bestioles roses se tortillaient désespérément dans le verre obturé, un bel appât, et exactement de la bonne taille. Moi qui suis habituellement assez peu sensible au bruit, j’entendais très distinctement chaque râle, cela se mêlait au couinement des caoutchoucs, au heurt métallique des boîtes, au cliquetis des cannes télescopiques... c’était quelque chose d’affreux et, c’est pourtant étrange quand on y songe... d’embarrassant… Lui continuait à trier son matériel, sans un mot. Il semblait ignorer ce chuintement que produisaient ses bronches, se concentrant sur ce qu'il faisait, avec de petits mouvements parcimonieux. Chaque souffle était devenu trop précieux pour être gaspillé.

Car il redoutait d’étouffer, et cette pensée ne le lâchait plus. Oui, tout sauf étouffer, partir dans cette noyade sans fin, cet abominable cri de toutes les fibres. Il avait chargé un ami de le pourvoir du nécessaire en vue de ce moment pénible, désirant que cela se passe ailleurs que dans l’une de ces salles où votre dernier air a été souillé d’odeurs méphitiques. Ensemble, ils avaient préparé le poison dans une petite fiole translucide.

Tout cela va de soi et ne devrait pas étonner.

Nous jetâmes de petits morceaux de pain au milieu des pastilles d’argent qui coulaient sous l’herbe retroussée, déployâmes nos cannes. On percevait le doux chuintement d’une flûte à sortilèges. Un couple de hérons blancs et violets est venu effectuer un petit vol de reconnaissance au-dessus de nos têtes, histoire de se rendre compte de quoi il retournait. Nous les avons regardés passer sans cacher notre contentement. Chaque battement de notre cœur peut susciter une force encore endormie.

Sans que rien ne fut rajouté, il mit à tremper dans le courant deux bouteilles préalablement attachées par le goulot à une branche de la berge. Aussitôt, la rivière referma son poing sur elles – la ficelle tendue se tortillait en tous sens, mais nous savions d’expérience qu’elle ne lâcherait pas. L’eau était glaciale et la journée s’annonçait glorieuse.

Alors, sans nous hâter, nous avons lancé les lignes.

22:31 Publié dans Bréviaire des eaux | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 02 mars 2013

L’enfance, l’exil et le labyrinthe. Une lecture de la trilogie d'Agota Kristof

Le rire de l’identité

La trilogie des jumeaux fait partie sans doute de ces oeuvres qu’on peut qualifier de nocturnes, à telle enseigne qu’elles finissent par présenter de bizarres propriétés sous la lumière vive du jour : celle notamment de nous hanter longtemps après leur rencontre, celle surtout de heurter intensément notre sens moral et, au-delà de ça, dans son fondement même, notre vision du réel. Le programme est donné dès le premier chapitre du Grand Cahier, avec ce terrible rire de la Grand-mère, une aïeule monstrueuse qui se tape sur les cuisses pour mieux se moquer de sa fille dans le besoin, alors que celle-ci vient pour lui abandonner ses enfants. Et ses non moins terribles petits-fils ne sont pas en reste: nul respect vis-à-vis le l’aïeule, nulle crainte devant la figure toute-puissante sous la garde de qui l’on est voué à tomber et à qui on peut sans crainte tirer la langue, puisque de toute façon l'amour n'est pas, ne sera jamais ce qui les fait se rejoindre.

D’entrée de jeu, les liens du sang sont aussi malmenés que le sera par la suite la part d’humanité de tous ceux qui seront appelés à paraître – comparaître serait plus juste – sur la scène de cet insolite théâtre d’ombres. Le monde d’Agota Kristof est en vérité un monde bien étrange. Monde de l’enfance, où l’enfant n’existe qu’écrasé, broyé, en butte à l’ignominie sans appel de forces qui ne réussissent, au bout du compte, qu’à rendre sa survie plus ardue ; monde de la guerre, du totalitarisme, monde carcéral, ou même du soin, il s’agira de toute façon d’un monde dominé par la prédation, l’instinct, la résurgence de comportements schizophréniques, antisociaux et primitifs. Il n’y pas de faute, il n’y a que la peur, banale, mais active, d’être dévoilé, la peur, plus pernicieuse encore, d’être dépouillé de son identité.

On ne peut comprendre Kristof sans tenir compte de ce grand écart culturel et linguistique qui sous-tend toute son écriture, et qu’explique peut-être l’importance métaphorique de la frontière, cette séparation qui exténue notre humanité. Migrante, elle a fait de ses personnages, presque sans exception, des migrants qui, lorsqu’ils ne se transportent pas dans l’espace, campent sur les lisières de leurs exils intérieurs. Perpétuels rescapés des ravages de la politique et de l'Histoire, ils sont aussi à l’aise dans la solidarité que dans une sauvagerie sans mesure – on pourrait dire qu’ils réinventent pour leur propre compte la fameuse phrase de Joë Bousquet : « Qu’on me retire la vie, et j’en invente une autre. » Et, de fait, on peut considérer que les romans d’Agota Kristof, avec la tension interne qui les habite, nous mènent aux limites du surréel (ou encore du conte dont ils exploitent d’ailleurs certains ressorts).

Un bout de Hongrie mi-fictive mi-réelle

Même si l’auteur a pris soin de gommer toute référence explicite, on peut retrouver dans ses récits des habitudes et des coutumes hongroises, mais surtout cette terrible atmosphère de suspicion et de délation propre à la vie des pays du bloc de l’est avant la chute du mur. Fuir le totalitarisme en tant qu’aberration du réel semble devenu l’enjeu majeur de l'existence de tous les protagonistes. Qu’on soit faible, débile ou estropié n’y change rien : il faut fuir. Quand il n’y pas d’autre possibilité que de rester, de s’assujettir au système, on se mue en spécialiste de la subsistance, cette subsistance qui fait de chacun un animal réduit à la simple expression de son animale perspicacité. Car la révolte, en tant que telle, n’amène qu’à un écrasement de l’individu, et il vaut bien mieux s’arranger avec ce qui peut être arrangé. Mais la séparation demeure. Déterminée par les aléas de la guerre, de la folie ou des drames familiaux, par la nécessité de l’individuation ou encore les murs de l’institution étatique, elle est toujours absolue et irréversible ; elle suggère l’entropie d’un univers abandonné par Dieu et voué à la perspective d’une fin prochaine, et pourtant....

Et pourtant on y séjourne, comme dans les ruines d’une bataille à tous les coups perdue d’avance. L’incomplétude sera le sort commun de tous les personnages de la trilogie, où l’on ne compte d’ailleurs pas les infirmes. L’enfant étant par nature celui qui est le plus inachevé dans la société, il n’y a qu’à deux que la survie paraît envisageable d’une quelconque manière. À cet égard, le jumeau est à la fois celui qui pousse le plus loin ce principe et celui qui avance le plus incurablement troué : il a besoin de l’autre pour se compléter, pour limiter l’hémorragie. Être à deux, c’est se savoir à la fois différent et identique, c’est rechercher sans cesse une apparence d’unité dans le « nous » d’un refus, dans une attitude oppositionnelle à l’univers extérieur. Mais cette conduite également a ses limitations : elle rend impossible une véritable construction de soi, elle instille en définitive la méfiance dans les fondements du lien.

Plus que cela même, la gémellité coupe le sujet en deux parts hétérogènes, l’empêchant de réunir les fragments épars de son moi, le maintenant dans une tendance involutive et régressive qui est l’état d’ambivalence de l’univers mythique. Et cette dissociation finit par le détruire. Pour maintenir un semblant d’unité, il est contraint à fourbir des armes aussi subtiles que dangereuses, à savoir l’ironie, la ruse, les mortifications (d’une cruauté digne de l’ordre religieux le plus intransigeant), les humiliations du jeu, l’abus du faible.... Comme chez le cinéaste hongrois Béla Tarr, la propagation du mal, ici, atteint son paroxysme, s’étendant de proche en proche, jusqu’à gripper le cosmos, dans une perspective d’infiltration totalisante et pour ainsi dire ontologique.

Le minimalisme du style narratif, qui marque le vocabulaire aussi bien que la syntaxe de la trilogie, ajoute à cette contamination. Par l’abolition de la distance discursive, l’écriture scelle en quelque sorte le destin des personnages. Dans le Grand Cahier, roman à la fois fragmentaire et total, volontairement dépouillé et direct, elle semble motivée par l’âge des jumeaux et leur zèle de diaristes en herbe. Ce n’est pas seulement que le détachement émotionnel ordonne l’approche des lois naturelles. Cette sécheresse de la forme est à plusieurs reprises médiatisée, notamment dans un chapitre intitulé Nos Études, où l’on voit les jumeaux aux prises avec les choix esthétiques à effectuer pour leurs exercices d’écriture. Pour qu’un notation reçoive la mention « bien », ce qui lui confère du coup le mérite d’être recopiée dans le grand cahier, elle doit satisfaire « à une règle très simple : la composition doit être vraie. ». Il y donc une équivalence entre l’écriture et le monde (de même que l’état de jumeau parfaitement assumé peut exprimer l’unité d’un dualisme équilibré). Seulement c’est un monde où l’on tombe en permanence, et sans jamais pouvoir compenser sa chute.

Est-il possible de se sauver en écrivant ?

Pas étonnant que tant de personnages de la trilogie, en butte à leur malaise identitaire foncier, se mettent, à un moment donné, à tailler leur crayon, allant jusqu’à sacrifier ce qu’ils ont de plus cher. Ainsi en va-t-il de Victor qui, dans un premier temps, vend sa libraire afin de pouvoir se mettre à rédiger son livre, et finit par assassiner sa propre sœur, ne supportant pas son sacrifice pour l’œuvre en gestation. Écrire, c’est surtout se réécrire. Pour Claus-Lucas, la situation montrée dans le Troisième Mensonge est quasiment la même que celle décrite dans le Grand Cahier, mais vectoriellement inversée. À l’instar des états totalitaires et de ses suppôts qui falsifient l’histoire à mesure, le personnage central plonge dans son passé pour expliquer comment il s’est formé, mais cette démarche, absolument insuffisante pour se décoder, mais n’aboutit au bout du compte qu’à un délire sur les origines, voire même à un délire d’auto-engendrement, une explosion d’interprétations qui se chevauchent et s’excluent les unes les autres. Le paradoxe et la réussite de ce dernier livre tient précisément à cet aspect labyrinthique qui mure C(K)laus-Lucas dans sa solitude, sa souffrance, la répétition de ses rêves et de ses hantises.

En tant qu’accès illimité à l’imaginaire, la tenue d’un cahier d’écriture protège comme protègerait un fétiche, cet objet de transfert magique, d’unification du primitif. Salvifique, la réécriture du quotidien permet un certain détachement face à une séparation qui ne peut qu’avoir été vécue dans l’effroi. Les explications ne comptent pas dans ce monde où nous nous trouvons englués, de sorte que tout se vaut à la fin. Il résulte de tout ceci que le narrateur n’existe qu’à travers les méandres de son récit : il n’éprouve nul besoin d’éplucher, peler ou décortiquer les événements ; il lui suffit de tout transformer, de réinventer d’autres voies et détours, de se vouloir le catalyseur d’un bouillonnement – de ce grand bouillonnement qui fait le vivant. Le style, qui se manifeste par l’accumulation d’actions et surtout de dialogues, et qui pourrait faute d’un examen superficiel être qualifiée de « behavioriste », apparaît alors comme une mise en scène aux frontières du fantastique et du récit cyclique.

Du roman familial à la fable politique

En effet, plus on avance dans la trilogie, moins on est capable d’ordonner les différents niveaux qui se tissent ainsi qu’un palimpseste les uns aux autres. En même temps, on retrouve quelque chose de l’ordre du roman familial freudien, où l’enfant se réinvente des ascendants autres que les siens, ou encore réinterprète la scène originaire à sa façon. Chez Agota Kristof, cette scène primitive apparaît toujours désordonnée et violente : les parents meurent sous les yeux de leur progéniture, la mère allant même dans le cas extrême jusqu’à tuer son époux ; et c’est toujours ce traumatisme initial qui entraîne l’abandon et le fait d’être recueilli par un tiers le malveillant, qui humilie sur le plan physique et spirituel.

Si le roman familial devrait normalement permettre à l’enfant d’échapper à la conflictualité interne de l’Œdipe, rien de tel ici. Une fois de plus dissocié (déconnecté), le fait de « se raconter des histoires » ne prend toute sa valeur que par rapport à l’imagination elle-même, car c’est à travers celle-ci que s’accomplit dans toute sa plénitude le réel qui n’est pas seulement reconnu, mais accueilli dans toute l’obscurité de ses pores. En quoi le « je » des deux derniers tomes, à force de factualité, apparaît largement anonyme, et donc revêtu d’un important caractère universel (ce qu’il traverse est à la fois si proche et si décalé que chacun peut tour à tour s’identifier à lui). Et cependant, impossible de déceler une quelconque assise au « moi » du narrateur. Si la trilogie des jumeaux témoigne d’un profond malaise, peut-être est-ce parce que les rapports humains demeurent jusqu’à la fin dans la confusion d’un microcosme complètement altéré.

On peut malaisément commenter une telle opération et encore plus malaisément encore la livrer aux approximations de l’exégèse. Disons simplement que dans la trilogie l’imaginaire et le réel se confondent au point que même les actes transgressifs se présentent comme des manifestations ordinaires de l’être humain, juxtaposées à d’autres manifestations non-transgressives, sans nulle hiérarchisation morale, sans aucune signalisation, dans l’éclair rigoureux de leur surgissement. Oui, l’écriture simplifiée à l’extrême d’Agota Kristof est tout à la fois forme et contenu ; elle ne contient que sa forme même, un vide, et non une réalisation de soi.

Il y a tant de versions, tant de pistes décapitées, de retournements, que surnage à la fin l’interprétation à laquelle on s’était le plus attaché. Peut-être est-ce l’une ou l’autre page du Grand Cahier, avec sa succession de leçons magistrales sur l’enfance ? Peut-être pas. Car on ne se perd pas seulement dans ces grands labyrinthes de papier pour mieux se retrouver, mais pour jouer. Survivre, jouer, se recréer – peut-être nous faudra-t-il apprendre que dans certains cas cette acrobatie n’est guère autre chose qu’une des nombreuses figures de la littérature, de son génie germinal ? Allégorie politique et sociale du communisme en tant que système, elle décrit ici la dégradation des êtres et des sentiments face à l’absence de repères justes et stables, et l’absurdité d’un système qui, s’il fonctionne à vide, n’en apparaît pas moins intégré au quotidien et unanimement accepté. Il demeure ce manuscrit, ce grand cahier, exemplaire et mensonger, toujours à réinterpréter, toujours inachevé, à se donner à soi-même, synonyme de force et d’intimité, comme un embryon, s’éboulant de ligne en ligne, de vie en vie.

18:41 Publié dans La trilogie d'Agota Kristof | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 12 février 2013

Ingeborg Bachmann (1926-1973)

« On peut exiger de l’homme qu’il affronte la vérité. »

21:26 Publié dans Paroles ouvertes (citations I) | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 12 janvier 2013

Sagesse de l’arbre

Devant ma fenêtre il y a un arbre. Il est grand, vieux, complexe et en même temps d’une simplicité désarmante. Comme c’est l’hiver, on peut voir ses branches nues s’étager dans le ciel : la neige y prend appui. Lorsqu’il fait beau temps, un oiseau se pose près de la cime, où il demeure quelques instants avant de s’envoler à tire-d’aile dans l’éclat du jour. Mais c’est au plein de l’été que je le préfère, quand se déchaîne l’orage ; il évoque alors un paquebot appareillant au milieu des éclairs, cependant que ses membrures craquent sous les assauts du vent.

Son tronc est creusé à la base, comme déjeté, mais sa stature demeure imposante.

J’ai découpé, dans un journal d’« avant-guerre » déniché par hasard entre deux livres, une photo jaunie sur laquelle apparaît notre maison. Il s’y trouve, lui aussi, en plus modeste, en plus délicat, cela va de soi, mais c’est déjà la même noblesse. On reconnaît que c’est un platane. Sous la porte cochère, un groupe de gens en costume noir et au port droit, paysans revenus des champs, visages émaciés, marqués de rides, accompagnés d’un chien également noir qui dresse la queue devant l’œil de l’objectif. Des râteaux et des faux sont appuyés contre le fût déjà épais, et l’un d’eux tient un gros pain sous le bras.

Ce sont des hommes qui travaillent, même quand ils s’arrêtent côte à côte, l’instant où se déclenche le dispositif, avec cet air sérieux que produit une situation exceptionnelle; on sent que dans leur tête cela se continue – moins qu’un phénomène: une aspiration.

Ce sont des hommes qui savent encore ce que c’est que de fabriquer du pain, élever des murs… Il n’y a dans notre existence qu’une seule chose dont la gloire soit irréductible : c’est ce que nos mains ont bâti. Plus tard, ils se rendront dans le café le plus proche pour commenter cet instant, puis à la laiterie pour y apporter les boilles de la dernière traite. Et ils se coucheront entre des draps amidonnés, la conscience en paix.

Je suppose qu’ils ont tous, et depuis longtemps, tiré leur dernière révérence sur le monde. Ils sont plus loin, bien plus loin déjà, avec l’air qui pique les yeux, les flocons de neige qui chavirent dans le ciel. Les voici plus légers encore que sur la photographie, leur solidité s’est évaporée mais non pas leur rudesse.

Contrairement à l’arbre, qui recommence sa vie à chaque printemps, sans se dérober.

Si j’avais grandi dans les environs, sans doute aurait-il présidé à ma naissance. Toutefois, je ne suis pas d’ici. Je suis un transplanté, et mes racines, je n’ai jamais exactement su de quel côté les chercher. Et donc, je dois me contenter de guigner de son côté, rêvassant et me parlant à moi-même (mais c’est presque la même chose).

Est-ce une illusion ? Il se penche alors vers moi, ses frondaisons bruissent, c’est comme un chuchotis d’âmes. Le spectacle d’un poète à son bureau a quelque chose d’indiciblement triste. Je pense néanmoins qu’il se réjouit que je sois là. Je sens qu’il écoute, d’une certaine façon, même s’il ne répond pas. Sa sagesse renferme, secrets et contenus, une myriade de signes. Je pourrais le faire tronçonner (quel vilain mot), comme me l’a maintes fois conseillé le voisin, arguant du fait qu’il nous prend la lumière de l’après-midi. Qu’est-ce qui me retient ?

Mon vieux platane me rappelle celui que nous avions été obligés d’enlever, aux alentours de mes neuf ans, chez mes parents, parce que ses racines ruinaient les canalisations du quartier. Ma mère, qui tenait elle aussi beaucoup à son arbre – il avait peut-être pesé dans le choix d’habiter en cet endroit – a mis longtemps à s’en remettre. Oui, des années. C’était comme si on l’avait amputée d’une partie de son passé. Avant de prendre congé, nous étions montés de branche en branche, nous écorchant les mains, jusqu’au faîte, nous avions grimpé aussi vite que des singes, toute la petite bande enfantine pour l’occasion réunie.

Et nous avions poussé des cris stridents, comme on salue un guerrier emporté, debout, sur le champ de bataille. Cela avait été un jour mémorable, presque une consolation. Puis le bûcheron de la commune est venu et l’horizon, d’un seul coup, s’est dégagé. Je me souviens très bien de la mélancolie qui nous a habités les semaines qui suivirent.

Maintenant, bien sûr, un sentiment est un sentiment, il n’y a pas lieu de discuter là-dessus. Et il y a, certes, beaucoup de manières de faire face à ce qui nous blesse, se déchire et manque.

Alors, je regarde avec respect l’arbre plusieurs fois centenaire qui me fait signe lorsque je suis à ma table de travail. Son écorce se fissure par endroits, dégageant des écailles jaunâtres qui laissent apparaître le liège. Je ne sais pourquoi, ces irrégularités me paraissent très belles, très enseignantes. Car le temps est là, hors des souvenirs, pure sensation, qualité immédiate qui nécessite, pour ne pas complètement passer sous silence, que nous allions chercher au-delà des métaphores, là où la matière se désagrège, là où ça fait mal.

C’est un peu comme si ce monde et un autre se rencontraient à mi-chemin.

Que rajouter ?

Face à la grandeur silencieuse de l’arbre, face à son excessive netteté dans ce paysage de neige et de brouillards, l’homme pour ainsi dire n’existe pas. Sa main nous soulève toujours vers quelque chose qu’on ignorait. Il respire la nuit, comme nous.

La nuit tombe et l’univers s’ouvre comme un éventail.

L’arbre est suspendu entre deux infinis, celui de la terre, celui du ciel. Il plonge ses racines au cœur de la matière minérale. Il est à la hauteur d’un champ d’étoiles. Il est à la hauteur du cœur. Les initiés sauront certainement ce que cela signifie.

09:20 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 05 janvier 2013

Le bord des limbes, pièce en un acte pour deux personnages

Le bord des limbes, un conciliabule à deux voix, parle avant tout d’un phénomène psycho-corporel relativement rare et surtout très singulier : le déni de grossesse.

Entre 1995 et 1999, par un curieux concours de circonstances, j’ai été à plusieurs reprises en contact avec des mères présentant cette étrange problématique. J’étais alors un jeune interne pétri d’idéaux, mais force est d’avouer que ce qu’on m’avait inculqué jusque-là de connaissances médicales ne m’avait guère prémuni pour venir en aide à ces femmes. J’écoutais donc leur silence, j’essayais de percer les bribes de parole qu’elles ne semblaient jamais livrer pour leur propre compte mais par pure convention, et qui me heurtaient, moi, par leur éprouvante banalité, leurs lacunes, surtout par ce qu’elles avaient d’à la fois lourd et furtif.

On connaît bien la « normalité » de ces patientes, qui s’efforcent, contre toute attente, d’apparaître la plupart du temps aux yeux de leurs interlocuteurs comme des personnes quelconques, ordinaires et sans histoire. Plus on met à nu leur logique interne, ce mélange d’images fragmentées, d’impressions vagues, plus tout se brouille dans une informe succession de micro-propos privés de cohérence et pourtant présentés comme déterminants. Ce qu’elles ont a nous dire est si bien englué dans un bain de normalité qu’on finit soi-même par s’en trouver comme étranger au monde, en quelque sorte hors jeu et indéfiniment renvoyé à ses propres questionnements.

Curieusement, ce syndrome si mystérieux appelé déni de grossesse révèle aussi que déraison n’est pas forcément folie. Explorant les profondeurs de l’âme, le théâtre nous place alors au cœur de l’embolie du monde, des trous noirs de la nature humaine.

Car, dans son aspect de transe, le théâtre est le trafic d’influence du psychosomatique, l’accolade de la mémoire et de l’oubli. Chose insolite et terrible, il touche aux limites de l’être, il se pénètre de cette substance ligneuse du langage que les anciens déjà nommaient forêt. On joue sur les planches – ces arbres débités et néanmoins ressuscités dans leur sève à chaque spectacle – comme sous le couvert d’un feuillage très dense, sans savoir jamais de quel côté vont s’écouler la clarté et l’ombre. Artifices d’un rituel barbare, plein de force et aussi obscur que la plus touffue des sylves primitives.

Le plateau nous intéresse dans la mesure où il est capable d’absorber les forces vives de ceux qui l’approchent, de part et d’autre de la rampe, dans cette naissance en boucle où remontent au grand jour les rêves de chacun. Et c’est ainsi que notre rêve théâtral se consume lui aussi, mû par des causes exclusivement humaines, en un tourbillon qui ne saurait être ni coupable ni innocent, vers le haut et vers le bas. Surtout vers le bas. N’est-ce pas cela au fond la véritable énigme de chaque représentation ?

Le bord des limbes, Collection Théâtre Vivant, éditions l'Age d'Homme, 2012

11:35 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 04 novembre 2012

Proverbe 17,12

« Mieux vaut rencontrer une ourse privée de ses petits qu'un imbécile qui se drape dans sa bêtise. »

08:58 Publié dans Proverbes et sornettes | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 31 octobre 2012

Jeux avec la vouivre

Lorsque je passe près d’un cours d’eau, quelle qu’en soit l’importance sur la carte ou dans les mémoires, je ne puis m’empêcher de m’arrêter. Mon idéal se contente d’un de ces filets d’azur qui font des serpentements sans fin dans une plaine dégagée, car je sais qu’ils finissent toujours par embrasser, au bout de la ligne d’horizon, entre le ciel et l’herbe opulente, l’infini. Question de temps et de patience, sans doute. Je suis là, au milieu de nulle part. Un glougloutement moussu frange les bords du courant d’une fine et tendre dentelle. Il pleut bas sur la sauge, le pissenlit, la sarriette. Mais la pluie elle-même efface peu à peu ce sensible tableau, sculptant par tourbillons un paysage vertical où l’eau se mêle à la bourrasque et la bourrasque au temps. De sorte que l’attente elle-même y prend un tour merveilleux où dominent les feux de l'imagination.

Ces lieux sont magiques, on ne le dira jamais assez. On y rencontre quelquefois des créatures extravagantes et – le plus souvent – bénéfiques, lorsqu’elles n’exhalent pas la tristesse ou la volupté. Depuis qu’il y a des hommes qui rêvent et savent rêver, elles se tiennent pour eux aux confins des mondes déferlants, et attendent, attendent...

Oui, qu’attendent-elles au fait ?

On n’en sait…rien, ou presque – heureusement!

Elles sommeillent sur des trésors, vivent enfouies dans les marais ou dans la proximité de sources qui leur permettent, par des voies secrètes, de rejoindre le centre de la terre par leurs prières et leurs sortilèges. Aveugles, elles s’orientent grâce à une escarboucle dont elles dépendent entièrement. Tantôt femme, tantôt oiseau-serpent, elles volent en faisant gicler autour d’elles un éventail de gouttes lumineuses qu’on prend quelquefois pour l’arc-en-ciel, un croissant de lune ou encore un cercle d’étoiles, tant cela change et change à n'en plus finir; on les voit alors qui s’élèvent d’un battement d’ailes vif et cependant mesuré au-dessus des collines, des hameaux.

Ma vouivre à moi (puisque tel est le nom que je lui donne) se manifeste quand souffle le vent du nord et que flotte la bruine au-dessus des pâturages. Je la remarque de loin – un petit sifflement m’avertit de sa présence, vu qu’elle me fait la politesse de s’annoncer; peu à peu ce sifflement inaugural se transforme en modulations, en nappes sonores qui enveloppent tout, êtres animés et minéraux, d’un halo paisible. Avec ce chant d’une douceur infinie, elle est l’incarnation de l'esprit musical.

Aussitôt apparue, aussitôt envolée.

On va guigner derrière un cabanon abandonné: rien. On cherche à l’apercevoir entre les saules, derrière les étables vides sentant la paille: toujours rien. Et voilà que, pour quelque raison bizarre, elle apparaît soudain à un demi-jet de pierre, si près qu’il suffirait presque d’étendre la main pour la toucher (mais on s’en gardera bien, car on a été averti – elle est capable de nager, ramper, voler jusque dans le soleil, et quand sa fureur s’éveille, mieux vaut avoir pris la poudre d’escampette).

Elle perpétue en manière de salut les éclairs et la pluie dans la pénombre des tilleuls, avant de s’inviter pour le casse-croûte (j’ai ma gibecière). Après m’être assis à ses pieds, je lui offre un peu de pain doré et de ce fromage terrible qui la met toujours en émoi. Je sens qu’elle appréhende – oh! sans s’appesantir trop, car les soucis la font changer de couleur, et c’est à chaque fois une petite catastrophe – nos réunions, qu’elle doit juger, ma foi, bien étranges, bien étranges.

Ces moments sont surtout des moments de connaissance où s’ouvre tout à coup une brèche, où mon existence en vase clos s’emplit d’une eau plus lumineuse, d’un aflux d’espérance. Elle vient toujours à point pour me guérir de quelque tourment, le plus souvent après la visite de l’une ou l’autre de mes anciennes maîtresses, que je préfère ne pas nommer ici. Au regard de ces dernières, extraordinaire est son calme, sa pondération!

Pourtant, je ne la suppose pas dénuée d’humour ni d’une certaine perfidie, perfidie d’ailleurs nécessaire lorsque les humains s’en prennent à son escarboucle et que l’herbe folle ne lui offre plus d'abri suffisant à leurs méchantes entreprises. Par exemple, jamais ne on verra un poète – même mineur – s’adonner à de telles vilénies! Cela, elle l’a bien compris et elle m’en sait gré.

Que dire de plus?

Qu’elle distrait de la mélancolie et des chagrins ordinaires de l’existence, ça, chacun l’aura deviné. Que sa compagnie ouvre le troisième œil, c’est ce que l’on ose à peine murmurer, et encore, en regardant avec effroi autour de soi. Aussi loin que portent mes souvenirs, elle a toujours veillé sur ma destinée. Il faut croire qu’elle accomplit cela avec beaucoup d’efficacité.

08:40 Publié dans Jeux avec la vouivre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, poésie, poème, écriture

mercredi, 29 août 2012

Charles-Albert Cingria le 4 octobre aux jeudis de l'avenue du Théâtre (Lausanne)

À l'occasion de la publication des oeuvres complètes de Charles-Albert Cingria, Ferenc Rákóczy a le grand plaisir de vous convier à une soirée dédiée le jeudi 4 octobre à 19h au poète-gyrovague dont il lira avec Nancy Chevrolet différents textes consacrés à la promenade et au temps qui passe.

À cette occasion, le flûtiste Guy Raffalli donnera une interprétation des 21 tons de Atli Heimir Sveinsson.

La soirée aura lieu dans les locaux des éditions de l’Age d’Homme, à l’avenue du Théâtre 2-4, 1002 Lausanne (accéder par l’escalier qui descend à droite – donc côté ouest – du bâtiment de Coop-City St-François).

Entrée libre

22:12 Publié dans Au jour le jour | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 juin 2012

Proverbe algérien

« Si tu rencontre un ami monté sur un bâton, félicite-le pour son cheval. »

16:03 Publié dans Proverbes et sornettes | Lien permanent | Commentaires (1)